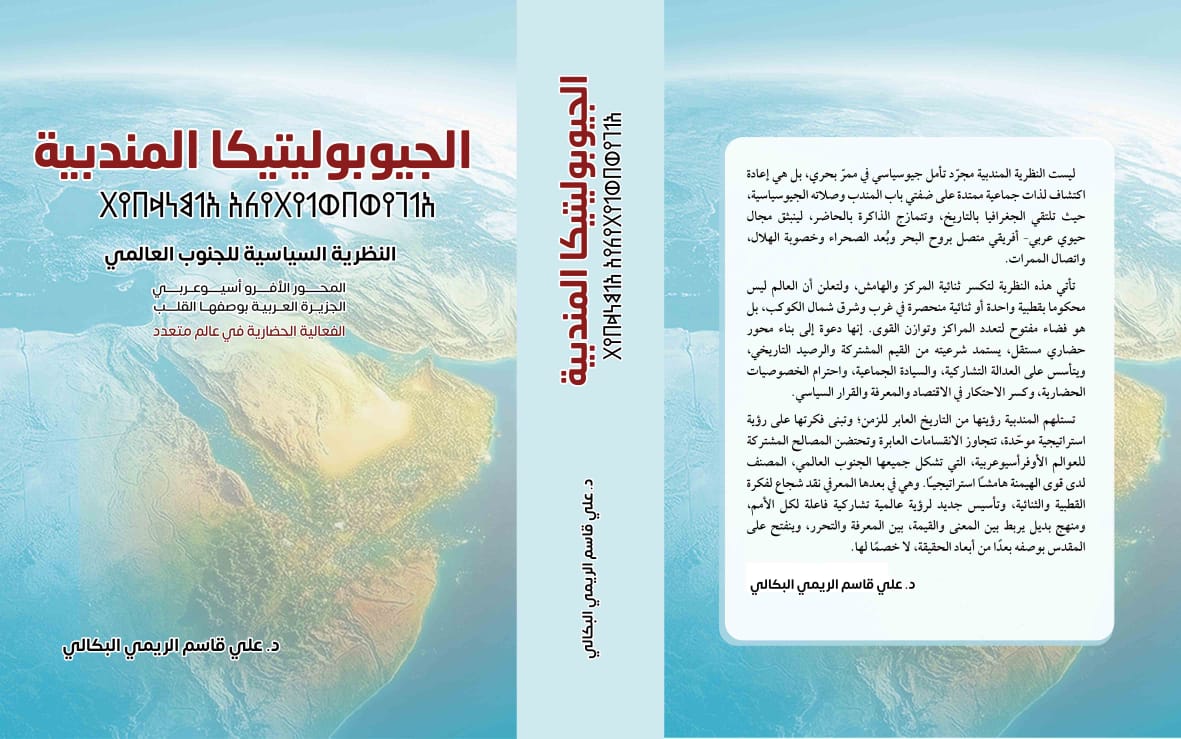

صدر مؤخرًا عن دار روافد في القاهرة كتاب "الجيوبوليتيكا المندبية: النظرية السياسية للجنوب العالمي"، في نحو 950 صفحة من البحث والتحليل العميق.

ويسعى الكتاب الدكتور علي البكالي، لتأسيس نظرية سياسية جديدة تمثل صوت الجنوب العالمي في مواجهة اختلالات النظام الدولي، عبر استشراف نموذجٍ بديل يقوم على التوازن، والعدالة، والتشاركية الحضارية، متجاوزا الرؤى الغربية المهيمنة في الفكر السياسي والجيوبوليتيكي.

تُعد الجيوبوليتيكا المندبية طرحًا فلسفيًا–سياسيًا جديدًا يهدف إلى إعادة تشكيل بنية التفكير من منظورٍ عربي–أفريقي، ينطلق من المجال المندبي الممتد جغرافيًا من باب المندب حتى محيطه الحيوي في الجزيرة العربية والقرن الأفريقي وشرق افريقيا والبحر الأحمر والمغرب العربي وبلاد الشام. وهي بهذا واحدة من المحاولات الفكرية المعاصرة لإعادة صياغة موقع الجنوب العالمي في خريطة الفكر والسياسة الدولية، انطلاقًا من البوابة الجغرافية والتاريخية الأهم في العالم القديم والحديث، باب المندب، الذي لم يكن مجرد مضيق مائي، بل رمزًا حضاريًا يربط بين آسيا وأفريقيا، ويشكّل قلب التفاعل البشري منذ فجر التاريخ.

جاءت هذه الرؤية لتؤسس لاستقلالية فكرية تستعيد الفاعلية الحضارية للمجال المندبي، باعتباره فضاءً جيوثقافيا وروحيا وتاريخيا موحدًا، يربط بين الجزيرة العربية والقرن الأفريقي، وبين الشام والعراق ومصر والمغرب العربي. وهي بذلك لا تقف عند حدود الجغرافيا، بل تقدم تصورًا متكاملًا لإنسان هذا المجال، وتضعه في مركز الفعل الحضاري والسياسي العالمي.

وترى أن هذا المجال ليس مجرد ممرٍّ مائي استراتيجي، بل هو منظومة حضارية–إنسانية متكاملة كانت عبر التاريخ محورًا للتفاعل بين القارات والحضارات، ومركزًا للتوازن بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.

تقوم الفكرة المركزية للمندبية على أن الخلل في النظام الدولي المعاصر ناجم عن احتكار المعرفة والسلطة والثروة من قبل مراكز محدودة، وهيمنة نموذج غربي منفصل عن قيم العدالة والتنوع الإنساني. ومن ثم، تسعى المندبية إلى تأسيس قطب حضاري جديد يعبّر عن مصالح الشعوب العربية والأفريقية والآسيوية المتداخلة، ويرتكز على التوازن، والعدالة التشاركية، والسيادة الجماعية، بدلًا من منطق الهيمنة والاصطفاف الثنائي.

وتهدف إلى بناء منظور حضاري بديل يعيد للإنسان مركزيته في التنمية والمعرفة والسياسة، ويكسر منطق السوق والعولمة النيوليبرالية التي اختزلت الإنسان إلى سلعة. كما تدعو إلى الربط بين المعرفة والتحرر، وإلى إعادة الاعتبار للمقدس كجزء من بنية الوعي والمعنى، من غير أن يُعزل عن العلم أو يُرفع فوقه. فهي بذلك تقدم منهجًا معرفيًا تكامليًا يربط بين العلم والأخلاق، وبين التقنية والقيمة، وبين المصلحة والكرامة الإنسانية.

تكمن أهمية الفكرة المندبية في كونها تطرح تحرير المجال العربي–الأفريقي من التبعية المعرفية والسياسية، وبناء مشروع نهضوي متكامل يستند إلى تاريخه المشترك، وثرواته الاستراتيجية، وموقعه الجيوسياسي الفريد. وهي تعيد تعريف العلاقة بين المركز والأطراف على أساس الشراكة لا الاستلاب، وبين الشرق والغرب على أساس التكامل لا الصراع.

أما الأبعاد الحضارية للفكرة المندبية، فتتمثل في رؤيتها للثقافة والدين واللغة كجسور تواصل لا كجدران فاصلة. فهي ترى في العربية والإفريقية بعدين متكاملين لحضارة واحدة ذات عمق إنساني وروحي، وتؤمن بأن التعدد الثقافي مصدر غنى لا تهديد. وفي بعدها السياسي، تدعو المندبية إلى نظام دولي متعدد الأقطاب، يضمن العدالة في توزيع السلطة والثروة، ويعترف بحق الشعوب في تقرير مصيرها دون وصاية أو تبعية.

يتناول الفصل الأول من الكتاب: التأسيس المفاهيمي للفكرة المندبية، وينطلق التصور الأبجدي من ثلاثة مدلولات تأسيسية: لغوي، وجغرافي، وتاريخي. فالمدلول اللغوي مشتق من جذر “ندب” الذي يدل على الدعوة والتكليف والمهمة الجماعية، ما يجعل المندبية في أصلها اللغوي فكرة “الندب الحضاري” أو “المهمة التاريخية” التي يُدعى إليها الإنسان المندبي. أما المدلول الجغرافي فيتمحور حول المضيق المندبي بوصفه عقدة مواصلات دولية وممرا حضاريا بين القارات الثلاث، ومركزا للتوازن البحري والتجاري والاستراتيجي في العالم. أما المدلول التاريخي فيستعيد ذاكرة آلاف السنين من التواصل الحضاري بين العرب والأفارقة، من سبأ وحمير وأكسوم إلى الفراعنة والفينيقيين، ليؤكد أن هذا المجال لم يكن هامشًا أو فراغًا، بل هو المحور الذي صنع التاريخ الإنساني الأول.

أما المدلول التاريخي للمندبية فيأتي كأداة تأويلية للتاريخ، حيث تقدّم المندبية نفسها كـ أداة معرفية وتأويلية تتجاوز المنهج الغربي في قراءة التاريخ، فهي لا تفسر الوقائع من منظور المركزيات الأوروبية، بل من منظور "المجال" و"العبور الحضاري بين المجالات الكبرى". وكأداة لتأويل التاريخ، تسعى المندبية إلى إعادة قراءة السرديات الكبرى من موقع الجنوب، لتبرز دور الشعوب المندبية في تأسيس أولى الحضارات ونشر التجارة واللغة والدين. وكأداة لتأويل التحولات الجيوبوليتيكية، فإنها تربط بين حركة الجغرافيا ودورات القوة، لتكشف عن إمكانية عودة التاريخ إلى منبعه القديم في سفوح البحر الأحمر والمحيط الهندي وعبر الجزيرة العربية باعتبارها قلب الجنوب العالمي، حيث تتقاطع طرق التجارة والطاقة والثقافة. أما كأداة لتأويل التراث، فالمندبية تدعو إلى قراءة الموروث العربي والأفريقي بوصفه تراثًا إنسانيًا متمازجاً ومتكاملاً لا متقاطعا، حيث تتداخل الرموز الدينية والأسطورية لتشكل وحدة روحية متكاملة. وفي بعدها الرابع، تشكل المندبية أداة لاستكشاف الذات، فهي مشروع وعي حضاري جديد يعيد تعريف الإنسان المندبي باعتباره حامل رسالة حضارية إنسانية، وأداة للتعرف على الآخر بعيدًا عن منطق الصراع أو الإقصاء.

وفي ميدان الفلسفة السياسية تأتي المندبية فتطرح رؤية بديلة للنظام العالمي المعاصر، قوامها الاستقلالية الحضارية، والتوازن بين القوى والمجالات، واحترام التعدد الثقافي. فهي تؤكد على الاستقلالية الحضارية كما تؤكد أن لكل مجال حضاري حقه في صياغة نموذجه السياسي والاقتصادي، دون وصاية من أي مجال أو قطب مهمين. وترى أن المحور المندبي يمثل مجالا حيويا لا فراغا استراتيجيا، أي أنه منطقة ذات فاعلية ذاتية وليست مساحة تنازع بين القوى الكبرى. وتعيد النظر في مفاهيم السياسة الدولية من خلال ثلاثة مرتكزات: الإنسان كعنصر حضارة، والمجتمع كفاعل سياسي لا كموضوع للهيمنة، والسياسة كمنظومة قيم لا كصراع مصالح. كما تقترح مقاربة جديدة لإدارة السلطة، تقوم على الشرعية التشاركية لا التسلطية، بحيث تصبح السلطة امتدادًا للوعي الجمعي لا امتلاكًا له. وبهذا المعنى، فإن المندبية ليست مشروع حكم بل مشروع توازن حضاري.

في المنظور القيمي ترتكز الفكرة المندبية على مجموعة من القيم العالمية الجامعة التي تمثل أساس النظام الدولي البديل، من أبرزها:

- الكرامة الإنسانية بوصفها أساس جميع الحقوق، حيث تُعتبر الإنسان غاية لا وسيلة.

- التعدد دون صراع، إذ ترى في التنوع مصدر ثراء لا سببًا للانقسام.

- العدالة والتوازن وكسر الاحتكار، وهي من أهم قيمها السياسية والاقتصادية، إذ تدعو إلى توزيع القوة والثروة بعدالة بين الشعوب.

- السيادة المشتركة، بمعنى تجاوز الثنائية التقليدية بين الهيمنة والتبعية، نحو شراكة متكافئة بين الدول.

- احترام الخصوصيات الثقافية والحضارية، ونبذ فكرة المركزية الغربية في القيم.

- أخلاقية التقنية، بحيث تخضع التكنولوجيا لاعتبارات الإنسان والبيئة لا للربح والاستهلاك. هذه القيم تشكل، في مجموعها، ميثاقًا إنسانيًا عالميًا جديدًا يتجاوز منطق السوق إلى منطق المعنى.

أما الفصل الثاني: فتناول الأسس العامة للمندبية، ويجملها في الأسس التاريخية، حيث تستند المندبية إلى تاريخ مشترك بين العرب والأفارقة، تشكل عبر تفاعل طويل في البحر الأحمر والمحيط الهندي. ترى أن الحضارات الكبرى – من سبأ إلى أكسوم، ومن مصر إلى قرطاج – كانت جميعها حلقات في سلسلة حضارة واحدة.

هذا الوعي التاريخي يعيد تفسير الماضي بوصفه رأسمالًا حضاريًا مشتركًا لا ملكية قومية مغلقة. ثم الأسس الجغرافية؛ حيث تمنح الجغرافيا المندبية معناها المركزي، فهي ليست مجرد مكان، بل مجال مفتوح على القارات الثلاث، وممرٌّ للطاقة والتجارة والهجرة والثقافة. إن موقع باب المندب بين آسيا وأفريقيا يجعل منه قلب الجغرافيا العالمية، ومركزًا للدورات الجيوبوليتيكية في التاريخ. ثم الأسس الروحية، حيث تربط المندبية بين الأديان الإبراهيمية والروح العربية الأفريقية المشتركة. فالآلهة القديمة للعرب والأفارقة كانت متقاربة، وديانة إبراهيم مثّلت التوحيد الأول للعالم الأفروعربي، والمسيحية والإسلام وُلدتا في رحم هذا المجال نفسه.

وبذلك تُعيد المندبية صياغة العلاقة بين الإسلام والمسيحية كـ وئام حضاري لا صدام. ثم الأسس الثقافية حيث تبرز وحدة اللغة والثقافة في المجال المندبي، من العربية المسندية القديمة إلى العربية الحديثة، بوصفها لغة تواصل حضاري. كما يبرز الدور التاريخي للفنون والآداب والذاكرة الجمعية في بناء هوية مشتركة بين العرب والأفارقة. ثم الأسس المعرفية حيث تمارس المندبية نقدا عميقا للنظريات الغربية المهيمنة، خصوصا مركزية الغرب واحتكار مفهوم العقلانية. وتطرح بديلًا يقوم على:

- نزع المركزية الغربية في الميدان العلمي وإعادة الاعتبار للتعددية المعرفية.

- دمج المعرفة الشفوية والتقليدية في منظومة العلم.

- الربط بين المعنى والقيمة، والمعرفة والتحرر.

- الانفتاح على المقدس كجزء من المعرفة لا كضد لها.

- وضع الإنسان في المركز بدل السوق.

ثم تأتي الأسس الاقتصادية لتقدّم تصورًا اقتصاديًا متوازنًا يقوم على الاقتصاد التشاركي بدل الرأسمالية الاحتكارية، ويدعو إلى تكامل الاقتصاد مع القيم. وتقترح نظاما متعدد الدوائر، وبنك تنمية مندبي عابر للحدود، وسيادة عملة مشتركة تضمن استقلال القرار المالي، وتؤسس لاقتصادٍ يقوم على التبادل العادل لا التفاضلي. ويختتم الفصل بالحديث عن الأسس الأمنية والدفاعية، حيث ينقد هيمنة القوى الكبرى على مجلس الأمن، واحتكارها لحق استخدام القوة. ويقترح منظورا مندبيا للأمن المجالي قائما على العدالة والتوازن، وحماية الممرات البحرية بالتعاون لا بالعسكرة، وتكريس مفهوم الأمن الإنساني بدل أمن الأنظمة.

أما الفصل الثالث من الكتاب فيتناول: مقومات الفكرة نظرية المندبية، ويركز على الموقع الجيواستراتيجي للمجال المندبي، باعتباره نقطة التقاء طرق التجارة العالمية وملتقى ثلاث قارات. ويبرز وحدة الشعوب المندبية من خلال التكوين التاريخي والثقافي المشترك، والهجرات المتبادلة التي صنعت جينوما حضاريا واحدًا يجمع بين الجزيرة العربية والقرن الأفريقي وبلاد الشام وشمال أفريقيا. وتعتبر المندبية أن هذا المجال يشكل قلب العالم الجيوثقافي، إذ يتقاطع فيه المشترك التجاري والروحي والمعرفي والفني، ويتجسد فيه المصير الحضاري المشترك للعرب والأفارقة والأسيويين. وهو المجال المؤهل لقيادة مرحلة جديدة من التوازن الدولي في عصر ما بعد التعدد القطبي.

أما الفصل الرابع والخامس فيتناولان: الجيوبوليتيك ونظرياته وقوانينه، وتقدم المندبية رؤية مختلفة لعلم الجيوبوليتيك بوصفه علم العلاقة بين الجغرافيا والسياسة. وتعيد قراءته من منظور حضاري، فتربطه بدورات التاريخ الإنساني. وترى أن الجيوبوليتيك يخضع لـ دورات حضارية، تنتقل فيها القوة من مركز إلى آخر، بحسب قوانين الجغرافيا والتاريخ. ووفقاً لهذا التصور، فإن العالم يدخل اليوم دورة جديدة بعد أفول الهيمنة الغربية، عنوانها عودة الجيوبوليتيك إلى تعدد المجالات ومن بينها المجال المندبي، حيث تتلاقى خطوط الحزام والطريق مع الممرات المائية الكبرى. إن "المربع الجيوبوليتيكي الجديد" الذي تصوغه المندبية يقوم على معادلة التعدد، والتوازن، وإمكانية عودة العالم القديم (الآسيوي–الأفريقي–العربي) إلى موقع الفعل الحضاري بعد قرون من التهميش.

وأما الفصل السادس الذي عنوانه : "توليد الفاعلية الحضارية في عالم متعدد الأقطاب، فيطرح منهجية لتوليد الفاعلية الحضارية للمحور المندبي، من خلال ستة مسارات:

- صياغة هوية حضارية متعددة تستعيد الذاكرة المشتركة وتفعّل التراث الروحي.

- التحرر المعرفي من هيمنة المناهج الغربية وإعادة تأويل التاريخ والفكر.

- إعادة الاعتبار للجغرافيا الرمزية كمصدر معنى ووعي.

- إبداع نموذج اقتصادي تكافلي مستقل يحقق التنمية والعدالة.

- تأسيس مشروع سياسي مرن ومتعدد المستويات يجمع بين الدولة الوطنية والاتحاد الإقليمي.

- الجزيرة العربية كمركز عبور تاريخي للعالم، انطلاقًا من نظرية الأصل السامي والتكوين العربي للحضارة.

والفصل السابع من الكتاب والذي عنوانه "السعودية واليمن في قلب الفكرة المندبية" فيناقش فرضية المحور السعودي–اليمني باعتباره القلب النابض للنظرية المندبية، لأنه يجمع بين الجغرافيا والمقدس والتاريخ والسيادة. فالمجال الطبيعي بين البلدين متصل عبر الجبال والوديان والسواحل، والبحر المشترك، وطرق التجارة القديمة والتراث المشترك. كما أن التاريخ السياسي والديني يؤكد وحدة المصير منذ عصور سبأ وحمير إلى الإسلام ودولة الخلافة، ثم إلى قيام الدولة السعودية الحديثة.

وترى المندبية أن التكامل بين السعودية واليمن ليس خيارا سياسيا فحسب، بل ضرورة حضارية لأمن المنطقة واستقرارها، ولميلاد قطب حضاري جديد حفظ المنطقة، ويعيد التوازن للنظام الدولي. وفي هذا الإطار، تقترح النظرية مشروع اتحاد فدرالي سعودي – يمني على غرار التجارب الاتحادية الناجحة في العالم، كالاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، يقوم على نظامين سياسيين متكاملين وسلطة اتحادية للتعاون الاقتصادي والأمني والثقافي، تمهيدًا لدور حضاري أوسع يشمل المجال المندبي بأسره.

الجيوبوليتيكا المندبية ليست مجرد تصور أكاديمي، بل مشروع فلسفي متكامل، يسعى إلى إعادة تعريف العالم من الجنوب، عبر إعادة الاعتبار للتاريخ والجغرافيا والقيم، وإحياء المجال المندبي كمحور فاعل في النظام الدولي متعدد الأقطاب. وهي تدعو إلى تجاوز الانقسام بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب، والاعتراف بعالم متعدد الأقطاب، متوازن في القوة، متكافئ في الفرص، وإنساني في مقاصده.