ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 40139 شهيدا

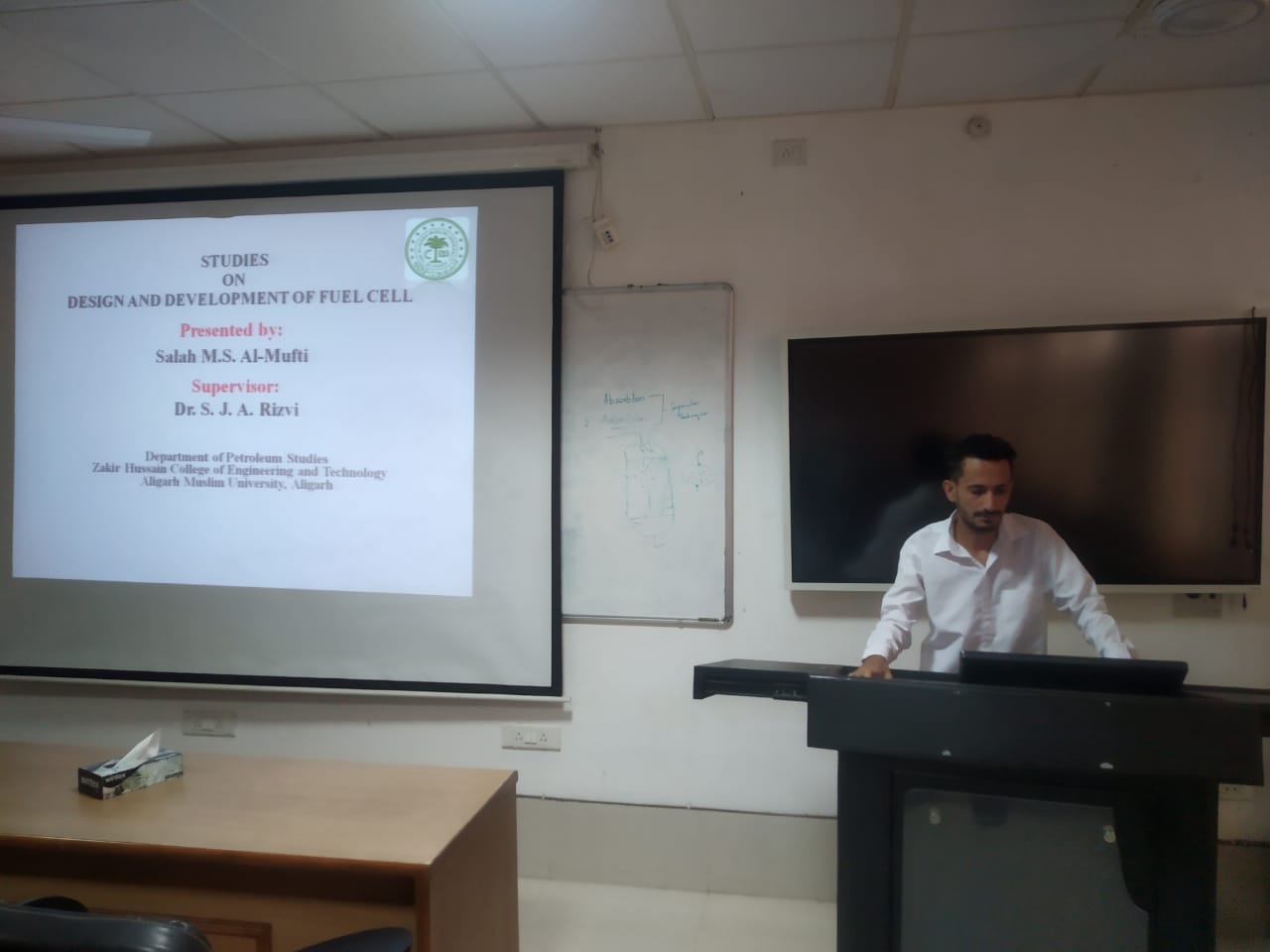

![]() اجتماع بعدن يناقش المشاريع المتعلقة بتطوير القطاعين الزراعي والسمكي

اجتماع بعدن يناقش المشاريع المتعلقة بتطوير القطاعين الزراعي والسمكي

![]() السقطري يؤكد أهمية التعاون والتنسيق لتنظيم دخول المبيدات وضبط المخالفين

السقطري يؤكد أهمية التعاون والتنسيق لتنظيم دخول المبيدات وضبط المخالفين

![]() "التنبؤات الجوية" يتوقع استمرار تأثر بلادنا بأمطار رعدية ورياح شديدة

"التنبؤات الجوية" يتوقع استمرار تأثر بلادنا بأمطار رعدية ورياح شديدة

![]() المليشيات الحوثية تستهدف مواقع الجيش شمال وغرب مدينة تعز

المليشيات الحوثية تستهدف مواقع الجيش شمال وغرب مدينة تعز

![]() قوات النجدة بساحل حضرموت تنفذ مشروع الرماية بالذخيرة الحيّة

قوات النجدة بساحل حضرموت تنفذ مشروع الرماية بالذخيرة الحيّة

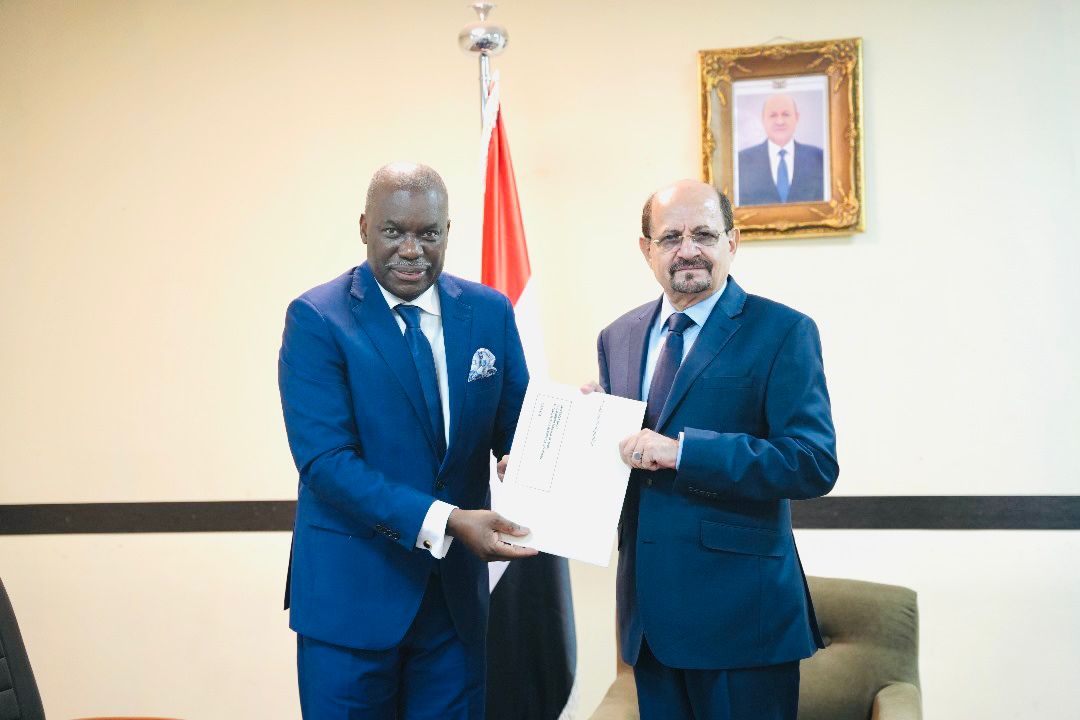

![]() رئاسة هيئة التشاور والمصالحة تعقد اجتماعا مرئيا لمتابعة نتائج اجتماعات اللجان الدائمة

رئاسة هيئة التشاور والمصالحة تعقد اجتماعا مرئيا لمتابعة نتائج اجتماعات اللجان الدائمة

![]() معرض الكتاب في المهرة.. أكثر من 500 ألف عنوان وإقبال غير متوقع (تقرير)

معرض الكتاب في المهرة.. أكثر من 500 ألف عنوان وإقبال غير متوقع (تقرير)

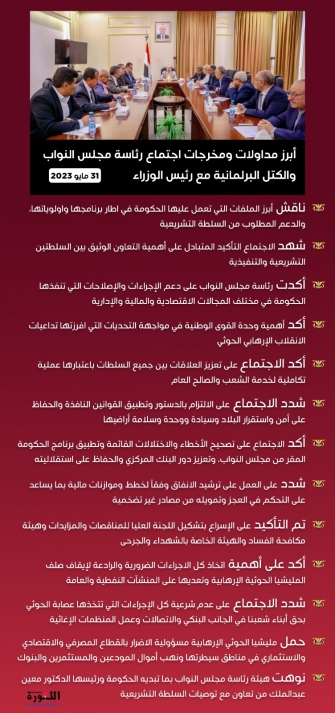

![]() وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أنغولا

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أنغولا

![]() محافظ لحج يشيد بجهود دولة الكويت الإنسانية الكبيرة

محافظ لحج يشيد بجهود دولة الكويت الإنسانية الكبيرة

عبدالله دوبلة – كان الجهاد هو المفردة المستخدمة والممجدة للفتح و مقاومة الغزو الخارجي أو حتى للإطاحة بحاكم آخر والذي كان نادرا ما يعد كذلك شريطة أن ينتصر الطرف الذي خرج أما إن هزم فهو باغ وخارج عن الخليفة والجماعة وكافر ومرتد .. الخ.

عقب ثورتي الستينيات 26 سبتمبر 1962 و14 أكتوبر 1967 رفعت شعارات الثورة الجمهورية الوحدة كأهداف وغايات فيما لم تكن هذه المفردات أكثر من آليات لهدف حقيقي ظل غائبا حتى الآن. فالثورة ليس أكثر من آلية للانتقال من حالة سياسية إلى أخرى بفعل أسرع بعكس الإصلاحات السياسية المتدرجة وليس شرطا أن تكون الثورة حالة جيدة أو سيئة فنوع الثورة ومخرجاتها هو ما يحدد جودتها من سوئها فهي ليس شيئا حسنا أو قبيحا في ذاته. بالمناسبة لم تكن الثورة فعلا ممجدا وحسنا في الثقافة واللغة العربية إلا في الوقت القريب جدا بعد ثورة يوليو في مصر أو بالأصح الموجات الثورية العالمية في القرن العشرين أما هي في التراث اللغوي العربي فقد كانت تستخدم للتعبير عن فوضى الرعاع كفعل مستقبح كالحديث عن ثورة الزنج في العهد العباسي أو الثوار على عثمان في كتب التاريخ والسير.. كان الجهاد هو المفردة المستخدمة والممجدة للفتح و مقاومة الغزو الخارجي أو حتى للإطاحة بحاكم آخر والذي كان نادرا ما يعد كذلك شريطة أن ينتصر الطرف الذي خرج أما إن هزم فهو باغ وخارج عن الخليفة والجماعة وكافر ومرتد .. الخ. كذلك النظام الجمهوري هو آلية سياسية لتحقيق مبدأ حكم المواطنين أو الشعب لأنفسهم بأنفسهم من خلال إرادة حرة يعبر عنها في العقد الاجتماعي “الدستور” إلا أن هذا لم يكن حكرا على الأنظمة الجمهورية فقط فالنظام الملكي الدستوري يحقق مسألة حاكمية الشعب أيضا. ذات الأمر مع الوحدة فهي ليس هدفا ساميا في ذاته فهي كما يمكن أن تكون فعلا حسنا يمكن أن تكون فعلا قبيحا أيضا فالطريقة التي تتم عليها الوحدة أو ما يترتب عليها في مسألة حقوق ورفاه المواطنين هو ما يحدد مسألة حسنها من قبحها ربما في الوحدتين الألمانية واليمنية مثال على الحالتين. فوجود أمة في أكثر من دولة ليس معيارا على سوء حال تلك الأمة أو حسنه فالأمة الكورية الجنوبية مثلا أحسن حالا من الشمالية وليس للتشطير المقابل للوحدة أي علاقة بين حسن حالة هذه أو سوء تلك إنما هي معايير أخرى كالديمقراطية والاستبداد والانفتاح الاقتصادي.. حتى الديمقراطية لا يمكن أن تكون هي الأخرى هدفا وغرضا في ذاته بقدر ما هي آلية آمنة لتنظيم حالة سياسية بشرية تاريخية وقديمة حول الصراع على السلطة فما توفره الديمقراطية هو أن بإمكان المحتج على نمط الحكم القائم أو المتطلع إلى الحكم أن يصل إليه بطريقة سلمية بعكس الاستبداد الذي يدفع دائما بالصراع السياسي إلى الانفجار.. وإلا هي الديمقراطية ليس معيارا على الرخاء الاقتصادي للدول أو حتى معيارا جيدا على الإدارة الجيدة وعدم الفساد فالهند الديمقراطية مثلا أسوأ حالا في معايير الرفاه الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والحكم الجيد ومعدلات الفساد من جارتها الصين الشمولية إلا أن الهند تتفوق هنا في أن نظامها الديمقراطي يتيح لها التخلص من أمراضها بطرق سلمية وآمنة مع الوقت برسوخ التجربة الديمقراطية و زيادة نسب التعليم والوعي والحريات والحقوق في حين البلدان ذات النظم الشمولية والاستبدادية مهددة بالانفجار أو الانهيار في أي لحظة على غرار الاتحاد السوفييتي أو يوغسلافيا السابقين. ومع ذلك يظل حتى هذا القول فرضية أيضا فربما قد نشهد انهيار دولة ديمقراطية لكنه من المؤكد من وجهة نظري لن يكون بحسب معايير الاستبداد والديمقراطية. … لكن هل يعني انتقاد كون الثورة والجمهورية والوحدة أهدافا للمرحلة السابقة منذ الستينيات حتى الوحدة 1990م والتي أضافت إليهما شعار الديمقراطية مع التعدد السياسي والحزبي الذي أتت به. أو القول أنها آليات سياسية ليس أكثر هل يعني ذلك أن عكسهما هو الصحيح ألا ثورة والنظام الإمامي الملكي والتشطير والانفصال والاستبداد¿!. ببساطة عادية الإجابة هي لا. (سبتمبر وأكتوبر) كانت حدثا مهما ومتطلبا في تلك الفترة التاريخية التي حدثتا فيه في الأولى لإزالة النظام المتخلف الذي كان يقف عائقا أم تحول اليمن إلى دولة حديثة ولإحداث تحول اجتماعي مهم لإزالة الفوارق المجتمعية التي كانت تكرسها الإمامة وإلا من الناحية السياسية لم يحدث النظام الجمهوري فارقا مهما بنقل عصبة الحكم من الأسرة المتوكلية إلى العصبية القبلية والعسكرية ولم يكن علي عبدالله صالح إلا وارثاٍ أخيراٍ لتلك الحالة التي كرسها النظام الجمهوري لثورة 62. وفي الثانية للتخلص من الاستعمار مع أن وجهة نظري هي أن الاستعمار البريطاني بعد الحرب العالمية الثانية كان يصفي نفسه خلال تلك الفترة وحيث كان بالنسبة للجنوب اليمني محددا تاريخ 1973م للانسحاب لتجبره المقاومة المسلحة على تقديم الزمن إلى نوفمبر 1969م. إلا أن الأكيد هو أن النظام الذي كان سيخلفه الاستعمار وراءه هو ما كان سيكون مختلفا عن الحالة السياسية التي فرضتها الجبهة القومية بعد الاستقلال لتوحيد الجنوب في تلك الدولة ذات المركزية الصارمة التي دخل بها الحزب الاشتراكي وريث الجبهة دولة الوحدة. في تقديري كان ذلك التوحيد القصري والعنيف الذي نهجته الجبهة القومية في الجنوب وإن بدا سيئا من ناحية حقوق الإنسان أنه هو من أسهم في تحقيق الوحدة اليمنية بعد ذلك والتي أقدر أنها لم تكن لتكون لو كان الإتحاد المشائخي والسلاطيني هو من خلف الاستعمار في الجنوب. أو على الأقل خلال هذه المدة التي تمت فيها بعد الثورتين. لكن الصحيح أيضا هو أن الوحدة لم تكن هي ما ينقص البلدين في الشمال والجنوب فما كان ينقصهما بالفعل هو التحول من نمط الدولة القديمة في مسألة شرعية الحكم القائم على اغتصاب السلطة والدولة إلى النمط الجديد في الدول الحديثة حيث شرعية المواطنين وعقدهم الاجتماعي والإرادة الحرة والديمقراطية في الاختيار الانتخابي هو المعيار. فما ورثناه كيمنيين أو كعرب عموما عن الحالة الحديثة للدول التي كانت قد تشكلت في الغرب منذ فترة أقدم وبدأت بالتشكل في العالم الثالث خلال القرن العشرين في حقبة التخلص من الاستعمار هو شكل الدولة الحديثة لا مضمونها من حيث الحدود الجغرافية والعلم والنشيد الوطني والجواز إضافة إلى الإقرار النظري بأن الشعب هو مصدر الحكم ومصدر شرعيته أيضا. فقد كان يردد هذا في الشمال بذات القدر الذي يردد فيه في الجنوب فيما الواقع كان هو أن عصبة قبلية وعسكرية هي من تستأثر بالحكم في الشمال مسنودة بسيطرتها على قوة العنف النظامي في الجيش وغير النظامي لدى القبائل كما كانت هناك عصبة حزبية هي من تستأثر بالحكم في الجنوب وحسب ما تفرزه نتيجة الصراعات والحروب مع منافسيها ابتدأ وفي داخلها بعد ذلك بالاستناد على قوة الجيش النظامي ومليشيا الحزب. من وجهة نظر شخصية أجد هذا حالة طبيعية في الصيرورة التاريخية لدولة جديدة على المفهوم الجديد للدولة ومجتمعاٍ متحولاٍ كان لا يزال حينها متخلفا عن العالم بسبعمائة عام على الأقل فالشروط الموضوعية لشرعية شعبية للدولة بعيدا عن غلبة قوة العنف “الجيش والمليشيا” لم يكن متوفرا في ذلك الوقت. مع الإقرار بأن تلك الحالة كانت حالة سيئة بالفعل. الفرصة الحقيقية والضائعة لبناء الدولة هي ما كان في العام 1990م مع إعادة تحقيق الوحدة فقد كان ملائما أن تبنى الدولة مع إعادة تحقيق الوحدة فقد كان بإمكان حالة التوزان بين شريكي الوحدة المؤتمر والاشتراكي وهي حالة بطبيعة الحال غير طبيعية ولا سوية أيضا أن تؤسس لحالة طبيعية وسوية للدولة قائمة على الشرعية الشعبية في ظل نظام ديمقراطي تعددي يخلص مسألة الحكم والسلطة من هيمنة قوة العنف والأمر الواقع مع التأسيس لدولة المواطنة وسيادة الدستور والقانون. إلا أنه يمكن القول أن الثورة الحديثة في فبراير 2011م توفر الآن فرصاٍ أكبر لبناء تلك الدولة الحديثة ذات الشرعية الشعبية وسيادة الدستور والقانون. فبتخليص الدولة من هيمنة قوة العنف “الجيش” للوصول إلى السلطة كما كان يحدث دائما وهي فكرة موروثة عن الدول القديمة والانتقال منها إلى حالة التوافق السياسي المشرعن بعملية انتخابية مساندة للتغيير كمعيار بديل لمعيار قوة العنف للوصول إلى الحكم كما حدث في العملية الانتقالية وفق المبادرة الخليجية يمكن القول أن ثمة حقبة تاريخية تم التخلص منها بالفعل وأن ثمة مرحلة تاريخية جديدة يتم التأسيس لها الآن. فمنذ أن كانت الدول كانت هناك ثلاث صيغ للوصول إلى حكمها التغلب بقوة العنف “الجيش والقبيلة” وهي فكرة قديمة جدا منذ نشأة الدول الأولى التي عرفتها البشرية وهي ما ظلت معنا إلى عهد علي عبدالله صالح. والتوافق السياسي وهي مسألة عرفناها مع الرئيس عبدالرحمن الارياني في ظل مراكز قوى عسكرية وقبلية قبل أن تعود السلطة إلى الجيش والقبيلة وصراعهما في عهد الحمدي وتفاهمهما في عهد صالح ونعرفها الآن مع الرئيس عبدربه منصور هادي مع تحولات مهمة وجديدة على عهد الارياني هي جيش يؤسس وطنيا وفي مرحلة تاريخية أصبح فيها قفز العسكر إلى السلطة موضة قديمة وأحزاب سياسية قوية في ظل تعددية حزبية وسياسية والأهم هو التحول الاجتماعي الذي كرسته ثورة فبراير 2011م بجعل الخيارات الشعبية والوطنية للمواطنين أقوى من تأثير أي مراكز قوى تقليدية في طريقها إلى الاندثار. والصيغة الثالثة وهي ما تعرفه الدول الحديثة الآن ذات الأنظمة الديمقراطية التي تعتمد الانتخابات الحرة معيارا وحيدا للوصول إلى السلطة وإدارة الدولة لا امتلاكها كما كان يحدث في الصيغة الأولى “غلبة العنف”. لا يراودني شك في أن هذه الصيغة هي ما سنذهب إليه في التحول إلى الدولة الحديثة دولة المواطنة وسيادة الدستور والقانون. إلا أن تخليص الدولة من صراع قوى العنف للسيطرة عليها وإحالتها إلى الإرادة الشعبية الحرة على أهميته لن يكون هو نهاية المطاف فهو ليس إلا البداية الصحيحة والمتطلبة للحصول على دولة محايدة لجميع مواطنيها وتقوم على سيادة القانون فقط. لكن قبل ذلك يجب أن نكون على قدر كبير من الوعي بحاجتنا إلى تلك الدولة لنتمكن من بناءها فالدولة هي ما نحتاجه بالفعل. [email protected]

اجتماع بعدن يناقش المشاريع المتعلقة بتطوير القطاعين الزراعي والسمكي

اجتماع بعدن يناقش المشاريع المتعلقة بتطوير القطاعين الزراعي والسمكي "التنبؤات الجوية" يتوقع استمرار تأثر بلادنا بأمطار رعدية ورياح شديدة

"التنبؤات الجوية" يتوقع استمرار تأثر بلادنا بأمطار رعدية ورياح شديدة المليشيات الحوثية تستهدف مواقع الجيش شمال وغرب مدينة تعز

المليشيات الحوثية تستهدف مواقع الجيش شمال وغرب مدينة تعز قوات النجدة بساحل حضرموت تنفذ مشروع الرماية بالذخيرة الحيّة

قوات النجدة بساحل حضرموت تنفذ مشروع الرماية بالذخيرة الحيّة معرض الكتاب في المهرة.. أكثر من 500 ألف عنوان وإقبال غير متوقع (تقرير)

معرض الكتاب في المهرة.. أكثر من 500 ألف عنوان وإقبال غير متوقع (تقرير) وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أنغولا

وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أنغولا